葛尾村の百徳

葛尾村の百徳

増田ぴろよ率いるチーム百徳による「百徳」プロジェクト。

増田の第二の故郷とも言うべき新宿で行われた「新宿の百徳」からわずか 2 か月後には東京を飛び出し、「加賀温泉郷の百徳」「黒崎海水浴場の百徳」と回を重ねた。その後、歌舞伎町の“トー横”に集まる居場所なき若者たちから布を集めた「トー横の百徳」、歌舞伎 町の高級クラブで開催された「歌舞伎町の百徳」など、同プロジェクトは「百徳」という 核を持ち続けながらも、場所を移すたびにその姿かたちを変幻自在に変えてきた。

そして 2025 年 1月に開催されたのが、「葛尾村の百徳」である。葛尾村は福島県浜通りに 位置する人口 1,300 人に満たない小さな村で、2023 年 4月に村制 100 年を迎えたばかり だ。2011 年の東日本大震災では福島第一原子力発電所の事故により全村避難を余儀なくさ れ、2016 年に避難指示が解除された後も村民は 300 名ほど* 1 しか戻っていない。

〈その土地〉の輪郭を露わにしてきたチーム百徳。葛尾村のどのような顔を炙り出したのだろうか。

葛尾村の風土を縫い込んだ半纏

百徳とは江戸時代から金沢に伝わる産育習俗の一つで、子どもの健やかな成長を願って近隣の人たちから端裂れ(はぎれ)を集めて着物に仕立てるもの。

“百徳(着物)」とは、金沢に江戸時代から伝わる子どものための着物で、子宝に恵まれるように、また子どもの健やかな成長を願う人々から生まれた金沢独特の産育習俗です。百軒から着物の端切れをもらい、百の徳を得るようにと、縫い合わせた着物です。村の住人から着物の端切れをもらうことは村全体で赤子の誕生を切望し、また子どもの成長を見 守るというまさに人と人のつながりを具現化したものと言えます。一人の子供は村全体の宝だったのです。”

百徳発祥の地、石川県金沢市 真成寺HPより引用

このように、百徳とは本来、子どものための祈りである。

一方で、チーム百徳による「百徳」は“心の中の子ども”や生まれてこなかった命に捧げる祈りに位置づけられる。

「新宿の百徳」では、着物の袖の丸みに、混沌とした新宿のイメージの対極にある格式高い婚礼衣装・打掛の要素を取り入れるなど、細部にも心を配ってきた。

葛尾村の百徳 -クリムゾンクローバー-

今回、葛尾村で制作したのは、半纏。

氷点下 15 度を下回るほど冷え込む日もある葛尾村の冬を暖かく過ごせるようにという、チ ーム百徳のメンバーで創業 100 年の仕立て屋「岩本和裁」の 4 代目・キサブローの願いも込められている。葛尾村には食肉用の羊が飼われており、月に 1 頭だけ絞められている。 今回は採れた羊の毛を仕入れ次第、綿として半纏の内側に入れる予定だ。

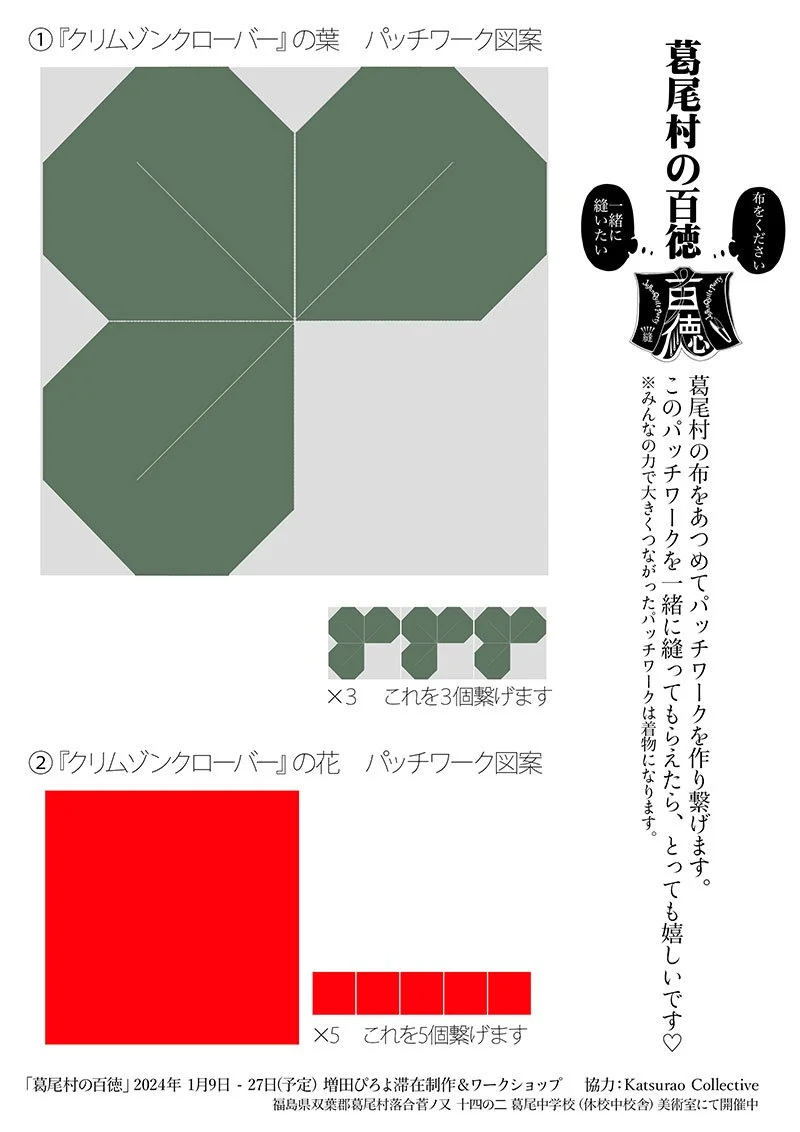

また、今回は「クリムゾンクローバー柄」という難易度の高い図案にも挑戦した。クリムゾンクローバーは毎年 5月中旬から下旬に見頃を迎える村のシンボル的な存在の植物。一 般的なクローバーは緑色であるのに対し、クリムゾンクローバーは「ストロベリーキャン ドル」や「ベニバナツメクサ」とも呼ばれる赤い色が特徴で、大笹地区と大放地区では一 面を真っ赤に染めた圧巻の風景が広がる。もっとも、クリムゾンクローバーが積極的に栽 培されるようになったのは、2011 年の東日本大震災以降のこと。放射能に強く、荒れた土地を再生することを期待した農地保全管理の一環で取り入れられた。百徳の半纏にも縫い込まれた鮮やかな赤いクローバーは、この地に幸福をもたらしてくれるだろうか。

浸透しながら変化していく

全村避難を余儀なくされた村と聞くと、どこかうら悲しい雰囲気を受け取る人もいるかもしれない。

しかし、そうしたイメージとは裏腹に村民たちは明るい。村の施設はどれも真新しくてきれいで、人々が親切で受け取り切れないほどのやさしさをくれる。

チーム百徳のメンバーはその心地よさに揺蕩いながらも、自分の内に、各々が抱えてきた親族との軋轢の記憶を蘇らせていた。

与えられるものをうまく受け取ることができなかった過去。

葛尾村の人のあたたかさが点滴のごとく我が身に浸透していく中で、一度は逃げたものにもう一度向き合おうとする意識の芽が、メンバー一人ひとりの中に芽生えつつあったー。

葛尾村の人々も、チーム百徳のメンバーも、相手を「変えよう」という意識を持っていない。

外から来た人間がその場にいることを許してくれる葛尾村の人々と、ただいるだけで布を持って人が集まってくるチーム百徳の「百徳」の性質。

双方の親和性が高いのも、当プロジェクトの特筆すべき点と言えるかもしれない。

家父長制の向こう側へ

葛尾村では、男は「お父さん」、女は「お母さん」と呼ばれる。

また、未婚の女性を見つけると、地元の未婚男性を引き合わせてくれようとする厚意に触れることもあった。

チーム百徳の立ち上げが新宿 2 丁目だったこともあり、増田をはじめとしたメンバーは当初、その性別二元論をベースにした発想に違和感を覚えていた。

しかし、そうした思想の違いがあれど、村の人々はみな親切だ。とくに葛尾村で 1993 年 から 30 年以上も続く「パッチワーク教室」の面々による協力があったことは大きい。布を集めていると言えば、布を持ってきてくれる。「葛尾村の百徳」に縫い込むパッチワーク も一緒に制作してくれる。ときにはパッチワークの型紙を家に持ち帰り「宿題」として制作に尽力してくれる。

増田は葛尾村の暮らしの中で、「家父長制の向こう側に行けるかもしれない」と思ったという。

着物は種類によって格式が異なり、かつては女性は既婚か未婚かによって着られる種類が定められていた。

また、着物以前の反物の時点において、その柄によって男性用あるいは女性用と仕立てられる着物の種類が決まっているるなど、家父長制的な思想を反映している側面もあった。しかし、時代に後押しされるかたちで、結婚しているか否かや性別によるルールがなくなりつつあるという。

それはまるでチーム百徳が家父長制と向き合い、再構築しようとしている過程に重なっているように思える。

布を集め、断ち、縫い合わせ、一つの着物をつくる過程で、憎んできた家父長制を解体し、輪郭をなぞる。

家父長制の向こう側に行けるかもしれないー。

清濁併せ呑んできた増田の実感はおそらく、現実より先駆けて、すでにその景色を知っている。